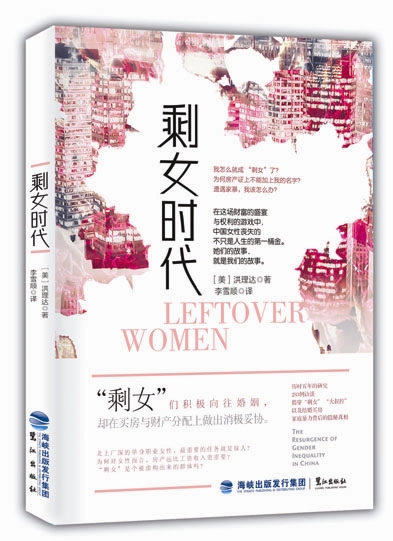

◎书名:《剩女时代》 ◎(美)洪理达/著 李雪顺/译 ◎鹭江出版社 ◎出版时间:2016年1月

“剩女”是一个被虚构出来的群体吗?

北上广深的单身职业女性,最重要的任务就是嫁人?

中国丈母娘推高房价是伪命题?

为何对女性而言,房产远比工资收入更重要?

“剩女”们积极向往婚姻,却在买房与财产分配上做出消极妥协。

历时五年的研究,283例访谈,揭穿“剩女”、“大叔控”,以及结婚买房、家庭暴力背后的隐秘真相。

在中国,年满27岁的未婚女子被冠上“剩女”之名,并根据年纪依次区分为“剩斗士”、“必剩客”、“斗战剩佛”和“齐天大剩”。她们面临来自社会、家庭的巨大压力,不得不“积极”结婚,因而在买房与财产分配上做出“消极”的妥协:情愿或不情愿地将房产单独登记在丈夫名下,即便自己出资购房也是如此。经济上的不平等更容易造成夫妻关系各个层面的不对等,在婚姻因家暴与外遇而解体时,她们的境遇更是雪上加霜。

她们该如何在女性维权步履维艰的环境下安身立命?面对不公,她们如何反击根深蒂固的性别歧视?

作者洪理达对中国女性的建议:

1.如果你决定结婚买房,确保在房产证上写上自己的名字。千万别主动放弃你一生中最贵重的财产的所有权。

2.千万别为结婚而结婚。很多条道路都可以通往幸福的人生,如果你维持单身状态,又有志趣相投的朋友支持你,你也能够最大程度地实现自我价值。

李芳终于嫁出去了,这让她长舒了一口气。她大学毕业,曾在北京做过人力资源经理。她的父母一直担心,独生女儿年龄越来越大,会不会嫁不出去了。李芳也担心自己会过了“最佳生育年龄”,有可能一辈子生不了孩子。她26岁。

刚一结婚,李芳就丢了工作,因为她所在的公司不愿意批准两个星期的带薪婚假。她和丈夫没有银行联名账户,她也不知道他的账户上有多少钱。不过,即便待业在家,李芳也没打算与自己的新婚丈夫谈论经济问题,因为她担心这个话题会“伤害他的感情”。因此,她的做法是宁愿取出自己的积蓄用于吃穿住行,也不开口让丈夫更多地共担用度。她还觉得,自己无权对婚房的所有权提出异议,即使房产证上只写着她丈夫一个人的名字。

“我没有权利剥夺别人的家产。”李芳说。因此,婚姻没有给李芳带来任何资产、财物或收入的共有权,尽管她纯粹因为结婚而丢了工作。那么,李芳何以觉得自己堪称幸运呢?好吧,因为她免遭了这样的下场——她的好朋友31岁,是一家跨国公司的总经理,拿着高薪,不过至今单身,因而被人贴上“剩女”的标签。

“好几位男士追求过她,但她都看不上,因为她把标准定得太高。如果再这样下去,她一辈子也找不到老公。”李芳说。

这样的情形肯定不对劲。

在中国,“剩女”这个带有歧视性的用语被广泛用于描述年近三十甚至更大,但仍旧单身的城市职业女性。诸多城市女性如果年近三十还没有结婚,都会像李芳那样表现出对于成为“剩女”的担忧之情。于是,很多人匆忙结婚——通常在初次见面几个月之内,就是为了避免被人称作“剩女”。结婚的压力来自父母、亲戚、朋友和同事。不过,放大这一压力的却是中国的媒体和政府举办的各种相亲活动。

据新华社2007年报道,全国妇联将“剩女”定义为27岁以上的单身女性。同年,教育部将此列为词条。此后,各媒体便通过文章报道、调查研究、卡通漫画和社论述评等形式,犹如推波助澜一般对单身女性大加贬斥,声称“嫁不出去”的知识女性数量日增,俨然成了一种“危机”。

本书认为,在后社会主义时代,尤其是改革方兴未艾的近十几年,媒体主导的“剩女”宣传运动正是性别不平等现象大规模重现的一部分。我将聚焦于中国新兴的中产阶级城市知识女性。不过,我的推特账号时常收到来自印度、巴基斯坦、俄罗斯、土耳其、新加坡、尼日利亚、肯尼亚和菲律宾的女性的信息,她们说自己同样会面临巨大的结婚压力和单身的恶名。高度工业化的国家如美国和英国的女性在财产方面遭遇的性别不平等现象,正在当今中国女性的身上发生。我希望本书是写给普天下读者的。

有经济学家认为,中国女性人口偏少理应使她们在婚恋市场中占据上风。然而,中国社会的男权法则依然根深蒂固。受过教育的城市女性一旦对此类歧视性法则表现出排斥,立马就会受到媒体连篇累牍的猛烈炮轰,规劝她们最好不要过多专注于事业,免得终身嫁不出去。

尽管有女性会为了金钱而结婚嫁人,但我很少找到证据证明城市女性整体利用女少男多的状况谋利。相反,我的研究结果表明,在人类历史上可能算是最大规模的居民不动产财富积累过程中,中国女性很大程度上被排除在外。而根据汇丰银行公布的数据,这一轮财产积累的总值约为中国国内生产总值的3.3倍,在2013年年底超过了30万亿美元。很多女性被排除在爆炸性的房地产增值之外,因为价值以几何级数增加的城镇房屋往往只登记在男人的名下。父母往往给儿子而非女儿购买房屋。为了购房,女性更是将自己的资财悉数交给丈夫或男友,而所购房产仅写着男人的名字。

很多学者将收入视为女性社会经济地位的首要指标,但我认为,在分析中国存在的经济不平等现象时,更应该着眼于作为财产形式的居民住房。中国的消费者鲜有投资渠道,大多数人只好投资于房产,它因此成为最具价值的家庭财产,远比工资收入高。实际上,我对房产和性别产生兴趣,正是肇始于想要弄清楚中国城市消费者何以如此醉心于买房,尽管在北京和上海这样的城市,安家的费用已经位居世界最昂贵之列。

然而,采访越多,我越感到迷惑,究竟有多少年轻聪慧、受过大学教育的城市职业女性心甘情愿地放弃价值不菲的财产,将用自己前半生的积蓄共同购买的房屋财产拱手交给丈夫或者男朋友。为什么有那么多受过教育、年近三十的女性做出有违自身经济利益的举动?我迷惑了好一阵子,直到我向自己的受访对象明确提出“剩女”这个问题。随即我才发现,尽管接受过高等教育,很多年轻女性却由衷地相信由政府和媒体推波助澜的这一毁灭性神话。这些女性因为担心嫁不出去,在个人和经济方面做出了大幅让步。

尽管遭遇诸多挫折,新中国在成立初期就把破除传统的男女不平等观念确定为重要的革命目标。然而,飙升的房价、传统性别规范的卷土重来、在已婚女性财产权利方面的法制倒退、女性就业率的日益降低,以及媒体为“剩女”宣传造势等一系列因素,共同导致中国女性在社会地位和物质财富方面相较于男性呈下降趋势。这样的女性多达六亿五千万,相当于世界女性人口的五分之一。

2010年11月,我针对北京的几家房产机构进行民族志研究,并首次关注买房成家过程中传统的性别规范。2011年8月,最高人民法院公布《婚姻法》的最新司法解释。除非提出诉讼,婚内房产原则上属于房屋产权所有人。在当今中国,这个人通常是男性。根据零点研究咨询集团和凤凰网在2012年开展的一项针对北京、上海、广州和深圳的中国顶级房产市场买卖行为的调查,尽管超过70%的女性出资购买婚内房产,但仅有30%的婚内房产证书写有女方的名字。以上数据已经能够揭示男性和女性在房屋所有权上的惊人悬殊,不过我本人的研究结果表明,如果将仅为男性所有的房产一并考虑进去,这种性别不平等的状况则更显严峻。2011年出台的《婚姻法》司法解释的力挺者认为,女性有权为婚内购房所支付的份额获得补偿,但女性大多未能保留自己出资购房的收据。一旦遭遇离婚,全职妈妈们将更难获得经济保障。

插图/韦尔乔