北京市教委日前叫停部分学校以“早培班”名义组织考试选拔超常儿童。据不完全统计,被视作“早培班”的有北京八中“少儿班”、“素质班”,育才学校的超常儿童实验班,清华附中的“优才班”,以及人大附中的“早培班”等等。

超常儿童虽然存在,但所占比例极小,大多数孩子即使参加培训也变不成神童,实践也一再证明“超人”多数只是个传说。2009年,笔者有幸接触到安徽铜陵一中理科实验二班的学生。这60名学生中,保送到名牌大学的学生共有7名,考入北大、清华、中科大等名校的基础理科专业的学生共有10名。时至今日,仅有5名学生在读博,其他12名学生都选择了“找工作”或改专业出国了。

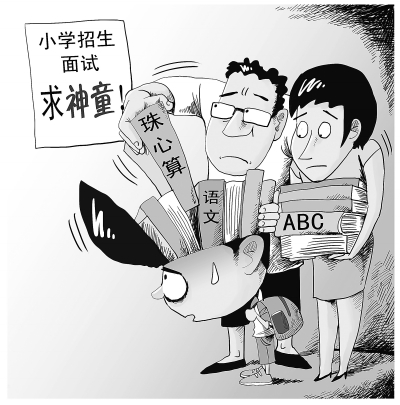

在现实生活中,一个地区涌现出这么多“早培班”,甚至异化成孩子“小升初”的一条捷径。“早培班”招生因不受户口、划片等限制,背后隐含着激烈的升学竞争。超常儿童培训、考试的背后,多有执着于攀比的“虎妈”“狼爸”的身影,而一些学校则是迎合了部分家长的这种非理性需求。随着“早培班”增多,社会上也衍生出各种各样的培训班,向“早培班”提供培训,成为家长变相择校的途径。

在教育实践中,要尊重个体的差异化。在学生入学渠道较为一致和公平的前提下,要尊重学生的差异性,并以此来设置课程,给予学生对学制的灵活选择权。例如,北京市已经有不少学校在探索走班式教学,以尊重学生多元化的个性发展。学校通过对课程的难度和进度的细分,让学生根据自己的学科兴趣和水平选择不同级别的课程。借助课程改革和教育管理的精细化设计,超常儿童的培养并不见得会被压制。

另外,近日媒体报道中科院17岁硕博连读“神童”遭退学的案例,现代版的“伤仲永”让人唏嘘不已。正如中科院心理研究所的专家所说,我们可以发现神童,但却创造不了神童。从这个意义上看,“早培班”的叫停也在引导家长理性看待超常儿童的发展,切勿拔苗助长,或是再度上演“伤仲永”的悲剧。