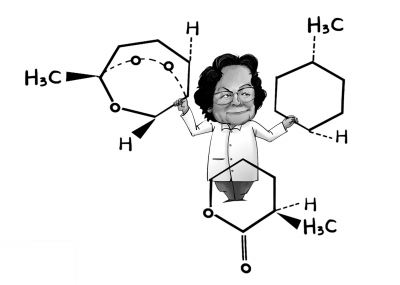

日前,北大中国教育财政科学研究所客座研究员卢晓东撰文指出,屠呦呦先生是我国第一位获得诺贝尔科学奖项的本土科学家,其被国内普遍认为是拔尖创新人才,或是跨学科知识复合型人才,但其成功的奥秘是第二学位教育。

具体来说,屠呦呦1955年毕业于北京医学院,1959年进入“全国西医离职学习中医研究班(西学中班)”脱产学习两年半。两段学习后,屠呦呦的知识结构已经兼具中医和西医,成为跨学科知识复合型人才。从实际学习过程分析,屠呦呦就是第二学士学位毕业生,是由第二学士学位教育成长出来的跨学科创造性人才。

形成跨学科知识背景

卢晓东在文中说,北京大学还有一位院士的成才秘密,也与第二学位形成的跨学科知识背景相关。

程和平院士当年在攻读北京大学力学系生物力学硕士期间,专门给生物系写了报告,要求系统学习生理学专业的系列课程,以获得生理学本科学士学位。这份报告当时获得了生物系主任和生理教研室两位主任的同意,也得到了学校教务部门的支持。程和平之后按时完成学习,在硕士期间又获得了生理学学士学位。前几年,程和平成为中国科学院生命科学与医学学部的院士。他是最典型的跨学科知识复合型人才,是北京大学力学系和生物学系两个系的双重校友和共同的骄傲。程和平在本科毕业后硕士期间选课学习的课程并非单独为他开设,他只是选修本科课程而已。因为是本科毕业后学习而非本科同时学习,因此从严格意义上来说,程和平也是“第二学士学位”毕业生。

此外,卢晓东还举了2003年诺贝尔奖获得者之一莱格特教授的案例。莱格特最先感兴趣的是古典文学,1959年从牛津大学获得的第一个学士学位专业是古典文学。大学快结束时他“忽然”对物理产生了兴趣,于是他又开始在母校牛津大学学习物理学,第二学位使他走上了物理学研究道路。

培养模式可否复制?

跨学科知识复合型人才更容易出研究成果,几乎是科学界达成的共识。因为世界上很多知识都是相通的,或是殊途同归,更何况是相近的专业呢?

有人说,屠呦呦等人提取青蒿素靠的是人海战术,其成功模式不可复制。但在笔者看来,不能否定其人才培养模式的可复制性。如今,培养跨学科知识复合型人才已经成为很多国家的教育战略。我国一些高校就有让学生跨学科学习的制度规定,比如,招收研究生不限制专业,可以跨学科报考。此外,由于进高校时所选专业不理想,或时间充足精力充沛,有不少学生都在选修第二学士学位,其中不少就是跨学科的。

当然,为了培养跨学科知识复合型人才,我们应该给选修第二学士学位制度化规定。一是两个学科最好要有关联性,比如物理学与生物学,中医与西医,不能为学历而学历。二是开设新专业,在修完基础课后,就修跨学科知识,根据学生需要直接进入研究阶段。三是修改《高等学校培养第二学士学位生的试行办法》,鼓励跨学科学习,努力培养跨学科知识复合型人才。

以北京大学来说,大约有120多个本科专业,这意味着北京大学会自然形成120多个第二学士学位的教学计划。假如有个山东大学中文专业的毕业生想学习物理第二学士学位的课程了,那么完全可以到北京大学物理学插班学习,我们不需要单独为他安排课程。

第二学士学位教育在教育组织方面的关键在于学分制下的插班学习,很多情况下学生的学习是个性化的。全国每一个本科毕业生在他们一生中的每一个瞬间,一旦产生了新的学习动力和愿望,甚至有超越想象力的学习动力,我们的教育制度就需要为他们构建自己独特的知识结构提供充足的学习机会。第二学士学位教育的本质,就是为学生的想象力和基于想象力的学习选择提供机会。