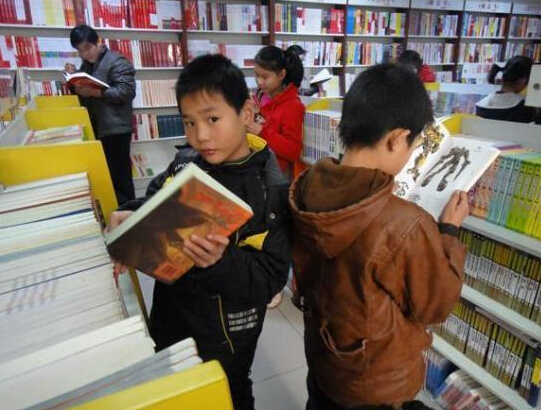

在阅读精神相对匮乏的现在,培养和呵护民众尤其是孩子们的阅读习惯显得尤为珍贵。这些年,实体书店行情并不太好。早在2011年,亚马逊的电子书销量正式超过其所有纸质书销量。然后,北京“第三极书局”、上海“季风书园”来福士店、广州三联书店天河店等书店相继停业。还有一些数字不能不说:从2010年到2014年,中国成年人人均纸质图书阅读量尽管由4.25本增长到4.56本,但这个数字,与韩国人的11本,俄罗斯超过20本,以色列最多62本相比,还是让人脸红的。2015年全国人民代表大会上李克强总理在政府工作报告中提到了“倡导全民阅读,建设书香社会”,引起两会政协委员和人大代表热议,这是中央高层对书籍、对阅读的重视。但是,民营书店没日子过,国企书店又睥睨万物,顶层设计牵挂的“全民阅读,书香社会”,难道只是说说而已?

在新华书店看书被撵,往小处说,这是对书本、对阅读缺乏敬畏心;若往大处说,这是对社会未来、对儿童权益缺乏同情心。“幼吾幼,以及人之幼。”自古以来,关爱孩子,便是全社会的价值共识。孩子喜欢玩游戏、爱犯错误,甚至是大人眼里的“熊孩子”;但,即便如此,我们依然要秉持宽宥之心,善待孩子,包容孩子。书店是成人的,也是孩子的,即便追逐的孩子妨碍了其他人的阅读,但,威吓不是唯一的选择,更非正当选择。试想,若因粗暴言辞而折损了孩子从小的阅读兴趣,这一时半刻的宁静,真是“公共利益最大化”的体现?当市场把功利思维写在脸上,还怪教育培养了“精致利己主义”?

孩子的另一个名字,便是“未来”。全社会都应该关心孩子的成长,学会优雅表达,善于悉心引导,全社会都来为孩子开启书籍和知识的殿堂——这个社会,才见温热,这个时代,才有光彩。(邓海建)