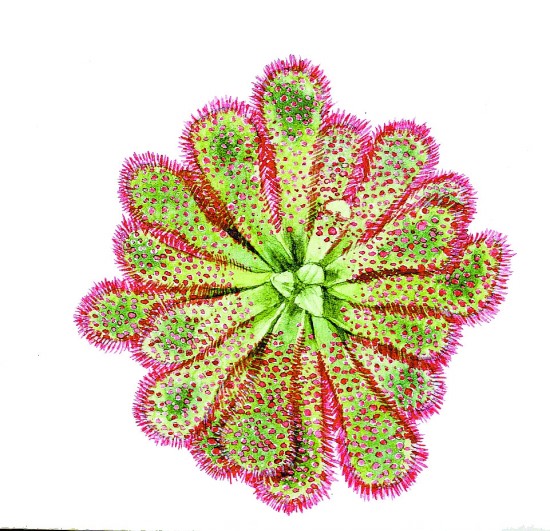

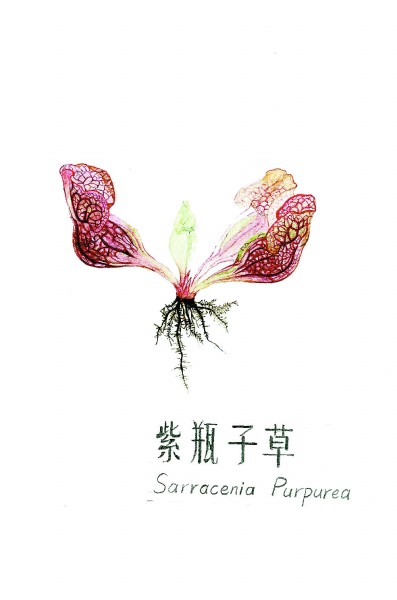

课上中学生的习作

课上中学生的习作

宽大的阳光房、可以“吃”掉虫子的植物、超大加湿器不断喷出的水雾、两位年轻的男老师、几名安静的学生、时不时发出的笔和画板摩擦的轻微声响……

几乎每个周二下午,北京人大附中高二的秦礼纳都会到这里待上两个小时,这是一门名为“食虫植物科学插画”的选修课。对于秦礼纳来说,她不仅可以在这里学习科学的插画方法,同时也能很好地放松身心。“为了能多练习”,她甚至调整了课外班时间,周末也来这里“上半天”。

在北京,课程之间进行融合并不是什么新鲜事,很多中小学都在做类似的尝试。比如美术和语文结合,学生们不仅可以通过文字畅想春天,也可以通过画笔描述春天;地理和历史结合,学生可以一边精确定位经纬坐标,一边串起同一坐标下的上下五千年。仔细观察你会发现,这些融合后的课程所要达到的效果一定是1+1>2的:不仅让学生在这样的课程上一下子学到两门课的知识,同时,有效地弥补了学科之间的空白地带,也会在不同维度上对学生的思维方式进行训练。

两位老师:北京大学生命科学学院的博士李峰、巴黎国立美术学院的硕士张兴在课上表现淡定。“在画的过程中学生们学会观察的方法,知道观察内容,并有能力把观察的东西积累记录下来,就挺好。能发现生物问题更好,发现不了没关系。”李峰说。

这么一个看似对学生的学习成绩没有什么帮助的课程,怎么能存在了3个学期?当你真正置身其中,你会慢慢发现,这些看似轻松的画面背后有一种更加贴近自然、贴近教育本质的改变的力量。在这里你也可能突然顿悟:学习并不像跑步,每一步都能在跑道上留下脚印,有些成长的发生就是了无痕迹的。