如何与孩子谈论死亡

不回避、惊慌,更不撒谎

面对孩子提出死亡时,家长不要惊慌失措,慌不择言地应对,或一味地回避。欺骗的方式更不足取,那是传递焦虑的途径。死亡是孩子在成长过程中必须学习的一个知识点,否认或逃避只会增加“死亡”的神秘感,引起孩子不恰当的想像。只有当孩子正确地理解了死亡之后,才能尊重生命。

要避免将两种极端的态度传达给孩子,一种是对死亡的极度恐惧,一种是不用怕死。

从动物的世界里初识生命

孩子很容易对小动物产生感情,因此在两岁左右,就可以为喜欢动物的小孩引进关于生命的探索。比如一套关于生命教育的书是《动物宝宝成长写真》。从孩子最熟悉的动物,如猫咪和小狗,开始读起。这套书籍用鲜活的照片描绘了小动物从孕育到出生、从出生到长大的整个生命历程。

在每个动物介绍的最后,会有一页集合了动物全生命过程不同时期的照片,围成一个圆圈,然后读着“生命就是这样周而复始,循环往复地进行。”看着一个个不同生命的历程,一遍又一遍读着这个句子,它让我和孩子进入生命的本质。

在植物的历程里发现价值

孩子三岁时,我们有更多时间携手在大自然里遨游,植物为孩子打开另一扇五彩缤纷的门。《一粒种子的旅行》、《一片叶子落下来》、《彩虹色的花》等书成为我们生命教育的主旋律。在植物的轮回里,我们看到每个生命的独一无二,看到生命的价值不在于有多辉煌有多曲折,生命的本身朴质无华,却珍贵迷人。

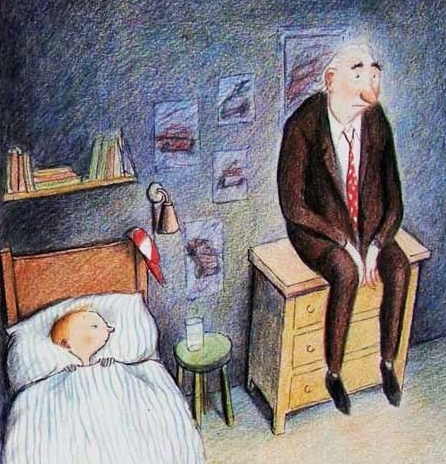

与绘本故事一起直面死亡

在动植物的世界里体验和理解了生命传承的意义之后,五岁左右的孩子开始能够接受更多关于生老病死的话题。这时家长可以放心地开始选择更具体的生命故事,比如《象老爹》、《獾的礼物》等动物拟人的故事,开始与孩子一起接纳生病、死亡等话题。

然后,我们甚至可以更进一步去阅读人的生命故事:《满月》、《荷灯照夜人》、《楼上的外婆和楼下的外婆》、《再见了,艾玛奶奶》等等,在亲子的温暖共读中,我们可以更有力量去接纳生命赋予我们的真理。

给孩子留点时间让他渐渐领悟

郑州市儿童医院儿童保健科科长朱晓华说,几乎每个孩子在成长过程中都会遇到这个问题,家长要注意引导,最重要的是循序渐进。孩子的心智没有发育成熟,不会一下子就理解和接受生老病死的过程,所以要一步步地教育和引导。

“以这个孩子为例,他一直被爷爷奶奶照顾,以前也从来没有遇到过奶奶生病住院的情况,这次奶奶住院就是一个应激刺激,家长要一点点加以疏导,在疏导的过程中让孩子逐步认识这个事实。”

朱晓华认为,三代人所处的不同阶段,正是对孩子进行教育的最好切入点。“孩子处在儿童期,爸爸处在壮年期,爷爷奶奶处在老年期,刚好是人生的三个阶段,爸爸可以以此为例,让孩子去了解生命的不同阶段。”

另外,朱晓华认为家长不必急于在短时期内就让孩子完成对生命的认知,“时间是最好的老师,也是最好的治疗师,它不但会让孩子渐渐明白生命的过程,也会逐渐淡化这个应激刺激带来的反应”。

“家长完全不必担心。在教育孩子认识和接受这个问题的时候,还可以灌输给孩子生命只有一次的观念,教育他珍惜生命,热爱生活,过好每一天。”