新闻回顾

在全国范围内,语文学科在中高考的比重都大大增强,尤其在传统文化方面的重视程度越来越高。北京大学语文教育研究所所长、教育部基础教育课程教材专家委员会委员温儒敏日前出版的《温儒敏论语文教育》第三集,从“课标与课改”、“教材编写”、“高考语文”、“大学本义”、“语文教学”等方面进行了论述。

毫无疑问,温儒敏的观点,代表了语文教育深度研究的一种声音。那么,我们又能从中观察到哪些动向呢?

民国教材课外阅读合适些

选录鲁迅作品应考虑适切性

语文课改如何改?总是要承担来自各方的压力。批评和解构其实相对容易,怎样克服其中不足、建构一种较完美的体制,却是难上加难。

作为课改的领导者和直接参与者,温儒敏评价,“对语文课改的成效恐怕不能高估,但毫无疑问,课改的方向要肯定,对课改要坚持和补台,再难也不能走回头路。”课改中需要解决的问题很多,必须要摸清底细了解问题。

关于语文课程标准的修订,温儒敏着重强调了“工具性与人文性的统一”,并倡导一线教师应该注意培养学生的“能力训练”。在课标定稿的六个变化中,笔者注意到,温儒敏对于传统文化的继承格外关注。这是近年来弘扬传统文化在语文教育方面的一个要求,也是今后语文教学应当注意的一个方向,这不仅在教材内容上有所侧重,教师在指导学生的课内外阅读时也必须有所调整。

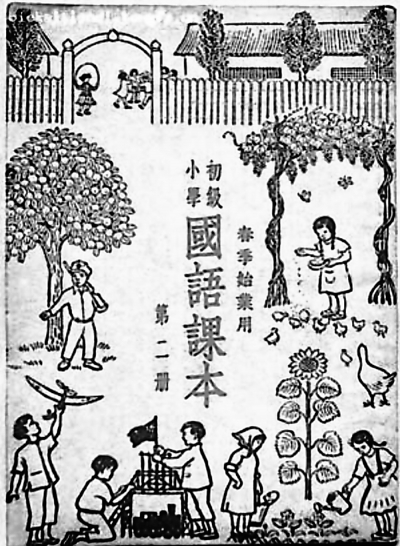

当前社会上流行“民国教科书”热,温儒敏认为,民国教材胜在人文性,胜在美学的大众普及,但缺点也是很明显的,结构的松散、内容的驳杂,都说明它不适宜大范围的当今教育需求。如能作为课外阅读,更加合适。至于民间的“自编教材热”,同样是一种小范围、小群体的尝试,很难真正推广实施。《关于中小学语文新教材的修改意见》提炼出了一些带有共性的问题,亦可作为参考。

如何选录鲁迅作品一直是中学语文教材编著过程中的难题,每次调整都会引发社会和大众的关注。温儒敏就此归结为最重要的一点,即“选录鲁迅作品应考虑适切性”。以笔者的理解,并非说鲁迅的作品已经不适合当今现实,其一是因为鲁迅作品有着深刻的社会背景;其二是因为鲁迅作品本身的深度,这两点都很难在短时间的课堂教学中完成。从前受教材所选作品的影响,鲁迅给人们的印象一直是“怒目金刚”,如今渐渐读出了他的诙谐幽默、他的柔肠百结、他的慈父情怀,甚至还有他喜欢吃甜食的萌萌哒的形象。课堂之外,或许我们更能找到一个真实的鲁迅。

注重思辨能力和理性思维

高考作文命题的大趋势

《温儒敏论语文教育》第三集中,《高考改革的四种措施与设想》、《高考语文改革的走向分析及建议》、《高考招生制度改革的难点与模糊点》等文章,是研读语文高考的权威指导。

这对于语文教师、教研室,包括考生和考生家长都很实用。比如,如何提高语文高考的信度和效度,命题如何设立适当的区分度和难度系数,怎样的题更能考察学生素质和能力,各种题型如何搭配,等等,提出了许多科学的、更有操作性的设定。比如,在命题方向上,温儒敏强调命题所依赖的材料范围将大大拓展,同时更注意逻辑思辨能力和阅读面的考查,这也和课标所要求的“能力培养”相挂钩。

作文是考查语文综合能力的最有效途径。高考作文要怎么写?温儒敏说了“八要八不要”,都是实在话。比如,作文押题很流行,然而千万不要喜出望外地直接把你准备好的作文往上套,判卷老师看见面目相似的文章会非常厌烦。比如,好文章最基本的要求是流畅真切,不要动不动就是名言警句,更不要那种华丽空洞的文艺腔。比如,考场作文要注意审题,切忌剑走偏锋,不要过分追求个性化表达。

关于2013年、2014年、2015年的高考作文题评析,温儒敏分别撰写了长文一一评述。给你一个高考作文标题,你会怎么写?不妨试一下,然后对照温儒敏的阐述,这是锻炼高考作文能力的好方法。温儒敏“望闻问切”,开出了一系列良方,既有提纲挈领的总结性语句,也有针对典型的作文题目的剖析。

个别省市往年高考作文命题欠妥当,温儒敏的批评性建议中透露的也是今后作文命题的目标整改。总的来讲,“注重思辨能力和理性思维,是近年来高考作文命题的大趋势”。而材料作文的比重日趋增加,这说明高考作文同样向着发现问题、解决问题的现实需要发展,可见读书不应当读死书,平时就要多贴近生活,关心社会。

人文教育如何搞

在互联网世界学会辨析、过滤

语文教育,归根结底是一种人文教育。

温儒敏论述的语文教育,自始至终贯彻着人文性。

他说:“教师太忙,要有块精神自留地。”这块自留地,要用书本来灌溉,要用经典来滋养。教师如一股清泉,才能流进学生心中。对于教师本人,“在状态中”,还能帮助抵制职业性疲倦。我们今天为什么还要读书?这对每个人都是一种发问。

可以说,《温儒敏论语文教育》第三集从整体而言,也是一部“工具性与人文性的统一”的作品。作为一个文学史家,温儒敏强调文学史写作和文学研究都要“接地气”,把国民的“文学生活”纳入研究的视野。《互联网对阅读思维的改变》和《传媒时代儿童文学生态危机》等文章,主要探讨了互联网对中小学阅读趋向的挑战。这是直面现实的强烈的问题意识。

笔者认为,互联网对阅读思维的改变不尽然都是坏处,就像历史上印刷术的出现曾经推动了整个欧洲自由思潮的兴起,互联网所特有的开放性和信息量,同样是打开视野,让思想更活跃、更具有生命力的途径。温儒敏主要强调的是教育者应当如何引导,如何使得学生在鱼龙混杂的互联网世界中学会辨析、过滤,这的确很重要,而如何让学生具有独立思维,时刻注意不要扼杀他们的想象力和好奇心,这是教育价值观的灵魂,更是中国大学应当回归的本义。