▌穿新衣

这追溯起来,可算得上是个古老习俗。相传早在南北朝,就有新年第一天定要“长幼悉正衣冠”的说法。在新年时置办点儿新衣。就为在来年时,求个万象更新,大吉大利。若遇上了本命年,更不能忘了“扎红”,图个趋利辟邪。

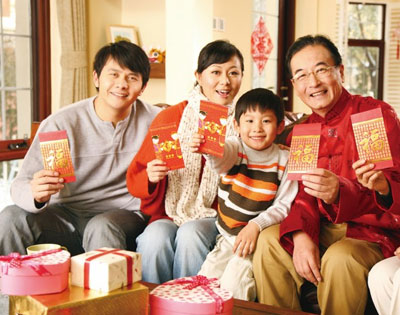

▌收发压岁钱

对于孩子们来说,过年最开心的就是能够拿压岁钱。“岁”与“祟”同音,“压岁”便具有了辟邪、压祟的意义。以前多是父母趁孩子睡着时将钱压在枕头底下,现在多是放进精美的红包,到了过年,孩子们要给长辈们一一拜年,然后长辈便拿出包好的红包给孩子并给予祝福。

▌初一吃饺子

千万别小瞧了这小小的饺子,相传这可是医圣张仲景首先发明滴。如此看来,掐指算算,好么,距今也得有一千多年了。说起饺子,可是年夜饭桌上必不可少的。俗话说:“大寒小寒,吃饺子过年。”所以把它单拿出来说道说道,足见饺子对过年而言,那沉甸甸的分量了。而且关于这饺子馅,还有大大的学问呢。譬如芹菜馅的,就有勤财之意;韭菜馅的,就有久财之意;依此类推,白菜馅就是百财,香菇馅就是鼓财。

▌守岁

民间向来有除夕守岁传统。通常从吃年夜饭开始,掌灯时分入席,慢慢滴吃,细细滴品,有的人家据说能一直吃到深夜。守岁其意有二:年岁大的是在辞旧之际有珍惜时光之意;年轻人守岁有为父母延寿之意。所以凡是父母健在的人都必须守岁。守岁时,年长的打麻将,妇女们打索胡斗纸牌,年轻的推“牌九”,小孩则点灯笼,放鞭炮,玩“升官图”。

▌放爆竹

燃放鞭炮,起源于魏晋南北朝,自宋代中国人开始用纸裹火药制成鞭炮,京城百姓才开始有了燃放鞭炮的习俗,一直流传至今。 如今过年放爆竹则大多图个热闹喜庆。

▌拜年及逛庙会

这可算春节里一项灰常重要滴社交活动,穿戴得漂漂亮亮,打扮得整整齐齐,走亲访友,相互拜年,恭祝来年大吉大利。至于方式可谓多种多样,有的由长辈领着拖家带口的挨户拜过去;有的不拘泥形式呼朋引伴相邀同去;也有的干脆大家早早商量好,齐聚一堂相互祝贺,俗称“团拜”。

庙会是老北京春节期间最富特色的民俗活动。现在的北京庙会不同于旧时庙会。豆汁等京味儿小吃仍然保留,但增加了许多年轻人喜欢的各地小吃;以前的庙会表演是北京花会,主要为踩高跷、戏曲演出等,形式较单一,现在各地演出单位齐聚北京,节目丰富多彩。

▌贴春联、敬门神

旧时,北京人在屋内廷贴上“抬头见喜”,屋外贴上“出门见喜”,院内贴“满院生辉”等春条。现在,北京人贴“福”字,贴年画,剪窗花,贴对联,贴门神,贴挂钱,一直忙活到除夕,开始过大年。北京人总是把“福”倒着贴在门里、衣柜、水缸上,寓意着福到了。

过去大多数老北京人家都供有佛龛或神像,到了年三十最讲究的要摆上九堂大供:有成堂的蜜供,成堂的套饼,花糕的面鲜,成堂水果、花糕大小八件,年糕年饭,素饺子或蒸食,素炒菜或炸食。家境不好也要摆三堂或五堂供品。如今,在郊县人家,至今有敬门神的习俗。(据北京旅游网、海外网、百度文库、生活网)