对于初中生来说,同伴日益成为他们生活中重要的情感依恋对象,他们的课余时间、玩乐、倾诉和分享秘密的对象均将同伴放在首位,这也预示着他们的“重要他人”由父母转向了同伴,对父母的依恋程度相对降低。因此,对于家长来说,子女的这一心理断乳期同时也是父母的“心理断乳期”。面对孩子“重要他人”的变化,家长不仅需要认同并接纳,承认自身权威的下降,同时还应适度放手,支持并帮助他们拓展交往范围。然而调查结果却并不尽如人意。

家长更注重子女交友对象的学习成绩,忽视朋友间的一致性

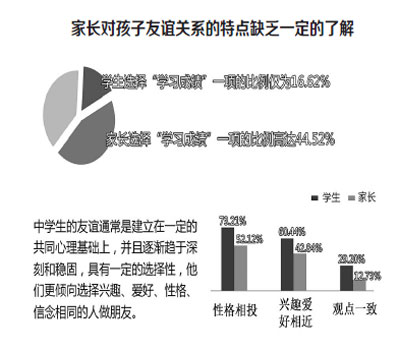

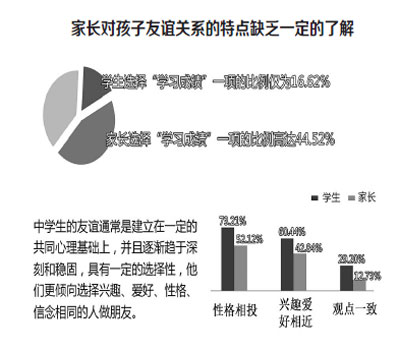

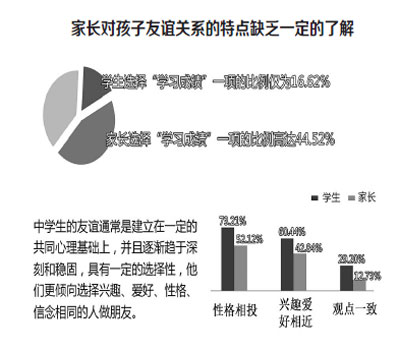

在对初中生自身的择友标准和家长对他们择友的期望标准分别进行考查后发现,孩子与家长最大的区别在于,家长更看重子女交友对象的学习成绩,对朋友间的一致性较为忽视。学生选择“学习成绩”一项的比例仅为16.62%,而家长高达44.52%。在此方面,家长显得更为现实和功利。但对孩子而言,成绩好坏与是否成为朋友是完全不同的两个问题,若家长在孩子择友时过多强调对方的学习成绩,难免招致孩子的逆反心理,也不符合初中生友谊的特点。

中学生的友谊通常是建立在一定的共同心理基础上,并且逐渐趋于深刻和稳固,具有一定的选择性,他们更倾向选择兴趣、爱好、性格、信念相同的人做朋友。因此,学生选择“性格相投”“兴趣爱好相近”和“观点一致”的比例分别为73.21%、60.44%和29.20%,而家长选择此三项的比例依次为52.12%、42.84%和12.73%,这种落差不仅体现出家长对朋友间一致性的忽视,也表明家长对孩子友谊关系的特点缺乏一定的了解。这一认识误区,不仅无法引导孩子建立积极的择友观,也是导致亲子冲突的一个重要诱因。

与此同时,在考查初中生家长对子女的满意度时,家长对子女人际交往能力的评价并不太高,半数家长选择“一般”,还有7.97%的家长选择“不满意”。原因是,有相当一部分家长用成人的眼光来看待孩子的人际交往,甚至把个人主观的择友观强加给孩子,然而初中生已有自己的判断和选择,尤其当他们与父母分歧较大时,家长多会认为是子女心理尚不成熟,从而对其人际交往的评价并不高。

对于初中生来说,同伴日益成为他们生活中重要的情感依恋对象,他们的课余时间、玩乐、倾诉和分享秘密的对象均将同伴放在首位,这也预示着他们的“重要他人”由父母转向了同伴,对父母的依恋程度相对降低。因此,对于家长来说,子女的这一心理断乳期同时也是父母的“心理断乳期”。面对孩子“重要他人”的变化,家长不仅需要认同并接纳,承认自身权威的下降,同时还应适度放手,支持并帮助他们拓展交往范围。然而调查结果却并不尽如人意。

家长更注重子女交友对象的学习成绩,忽视朋友间的一致性

在对初中生自身的择友标准和家长对他们择友的期望标准分别进行考查后发现,孩子与家长最大的区别在于,家长更看重子女交友对象的学习成绩,对朋友间的一致性较为忽视。学生选择“学习成绩”一项的比例仅为16.62%,而家长高达44.52%。在此方面,家长显得更为现实和功利。但对孩子而言,成绩好坏与是否成为朋友是完全不同的两个问题,若家长在孩子择友时过多强调对方的学习成绩,难免招致孩子的逆反心理,也不符合初中生友谊的特点。

中学生的友谊通常是建立在一定的共同心理基础上,并且逐渐趋于深刻和稳固,具有一定的选择性,他们更倾向选择兴趣、爱好、性格、信念相同的人做朋友。因此,学生选择“性格相投”“兴趣爱好相近”和“观点一致”的比例分别为73.21%、60.44%和29.20%,而家长选择此三项的比例依次为52.12%、42.84%和12.73%,这种落差不仅体现出家长对朋友间一致性的忽视,也表明家长对孩子友谊关系的特点缺乏一定的了解。这一认识误区,不仅无法引导孩子建立积极的择友观,也是导致亲子冲突的一个重要诱因。

与此同时,在考查初中生家长对子女的满意度时,家长对子女人际交往能力的评价并不太高,半数家长选择“一般”,还有7.97%的家长选择“不满意”。原因是,有相当一部分家长用成人的眼光来看待孩子的人际交往,甚至把个人主观的择友观强加给孩子,然而初中生已有自己的判断和选择,尤其当他们与父母分歧较大时,家长多会认为是子女心理尚不成熟,从而对其人际交往的评价并不高。