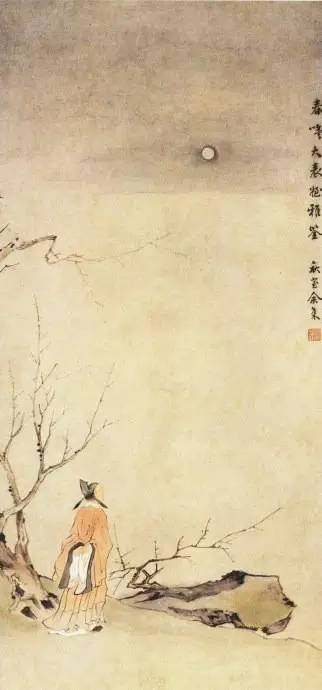

久候不至,——已经是这首诗歌的全部 。开始、过程和结尾,都只有一个“等 ”。欢喜地等、焦灼地等、无望地等。

《东门之杨》虽只短短两段,却简短而不简单:

首先,它的用词是唯美的,塑造出中国诗典型的、含蓄的、内敛的、意味无穷的意境之美;

其次,它的思想又是哲理的,细品之下,似乎我们每个人都是诗里那个彻夜等候的人,——等待生命中的期许、等待未来,这永远是我们人生的姿态;而更奇妙的是, 我们甚至还能从这首小诗中嗅出一丝“荒诞”的意味:是谁在让我们这样耗尽生命地等待?我们究竟在等什么?我们真的清楚吗?我们又等得来吗?在宇宙洪荒的未知主宰下,我们个体的行为显得是如此渺小而无意义。

来自中国东周时期陈地的歌谣《东门之杨》,竟然和二十世纪轰动西方的荒诞派戏剧名作《等待戈多》有着异曲同工之妙。《东门之杨》只有两段词,《等待戈多》也只有两幕戏。——在那一部经典的荒诞剧中,两名流浪汉于一棵枯秃的树下消磨光阴,只为等待一个叫戈多的、完全未知的陌生人。作为彼此陪伴的这两个流浪汉,又彼此不停地咒骂、抱怨。就在这样的无聊之中,他们等待的戈多爽约了一天,又爽约了一天。头顶的枯树干上已有新叶悄悄长出,点缀着他们的荒凉,而他们在等不来戈多的黄昏里,却惶惶然感觉失去了目标,寻死也无路、离开也无路,于是又只好回归于茫然的继续等待,等待那个传说中叫戈多的人出现。 等待戈多,就是等待救赎,等待他们谁也不知道为何而等的、有何可等的、能否等来的、生命里的未知。

这就是典型的荒诞派戏剧,它让人感触到人生的尴尬、行为的滑稽、求索的可笑、命运的飘忽。尤其,在剧作情节的放大效果中,集中显示出人类的苦恼都是如此毫无意义:在人生面前,我们如此无知;在命运面前,我们如此渺小;在世界面前,我们如此荒诞。

荒诞剧以一种极端的否定,给我们带来提醒和反思。它不是要让我们更加沦陷于悲观,而是要令我们在羞耻中清醒。

而无论是在枝叶繁茂的杨树下等待于东门,从日落到日出;还是在枝叶荒秃的枯树下等待着戈多,从黄昏到又一个黄昏;无论是古老的东方民歌,还是现代的西方戏剧,都不约而同地反映出:我们人类,其实都是行为中的荒谬者、都是舞台上的偏执者、都是历史中的流浪汉。

始终流浪,从昨天到今天再到明天;始终等待,从过去到现在再到未来。总相信等待中的事物无比重要,相信:戈多来了,就会解救茫然;东门赴约,就能解救寂寞。

然而在人生这场漫长的等待里,我们终究都还是要一个人的独自等待。每个人个体的本质属性就是孤独,谁来了,都解救不了还要继续等待更多未知宿命的命运轨迹与个体孤独。

而从西方存在主义哲学的观点来看,人类的存在,就必然会经受荒诞感的体验。比如,我们再回看这首诗里的“昏以为期”,其实黄昏时分的期约,就该是《东门之杨》里那个主角给对方也给自己设定的时间节点,黄昏结束,就该是等待的结束。然而过了这条时间线,他却还在无尽地等待,这不正是荒诞的行为吗?由这样的视角出发, 《东门之杨》可看做是中国最古老的一幕由独角戏上演的荒诞剧。